中国の日本とイスラエルに対するプロパガンダ#

出典: Mida

ここ数十年、中国のメディアと政治システムは、東アジアと中東の様々な国々を標的とした、隠密なものからより公然なものまで、多様なプロパガンダツールを用いてきました。非難や否定的な物語の対象となる二つの顕著な国は、日本とイスラエルです。それぞれに独自の理由があります。

日本との歴史的背景#

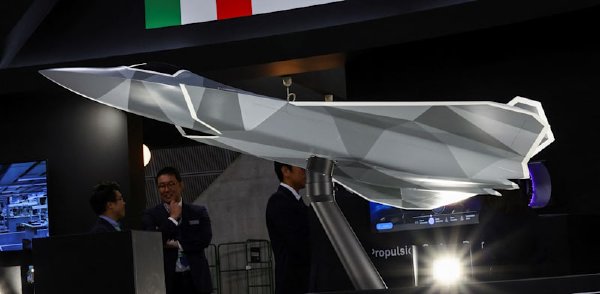

中国と日本の関係は、第二次世界大戦以来、歴史的に重いものです。中国の集合的記憶は、「南京大虐殺」のような困難な出来事に焦点を当てており、国家はこれを国家の物語の一部として繰り返し利用しています。中国の教育システム、映画、テレビ番組は、引き起こされた苦しみを強調し、それによって現代においても日本に対する不信感と疑念を抱く国民を形成しています。さらに、経済、技術、海洋安全保障における地域的影響力をめぐる現在の闘争は、中国指導部が「継続的な歴史的敵」のイメージを形成する必要性をさらに強めています。

中国におけるイスラエルの位置づけ#

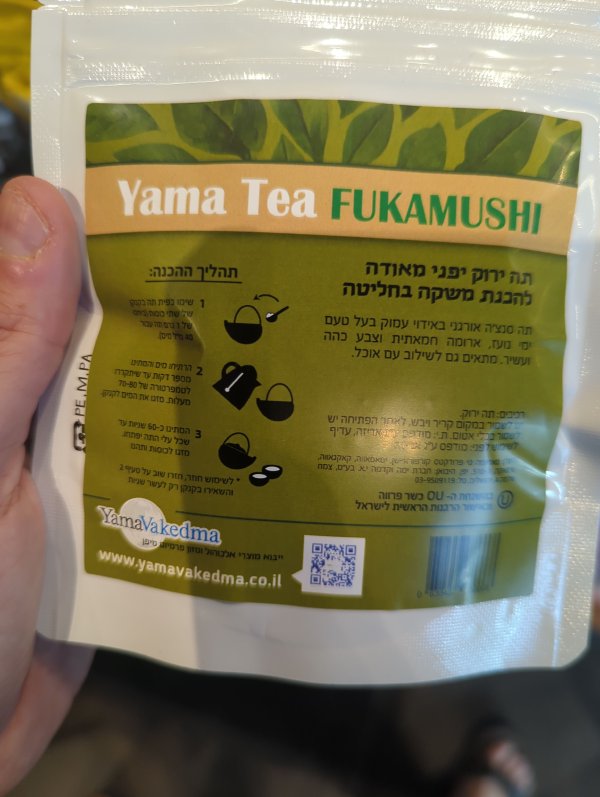

イスラエルは、中国のプロパガンダ機構において、異なる、より複雑な位置を占めています。一方で、中国とイスラエルは、技術、農業、医療の分野で広範な経済関係を維持しています。他方で、国家管理下のソーシャルメディアで行われる内部議論や学術的・政治的議論では、イスラエルは中東の緊張、特にパレスチナ問題の責任者として提示されることがあります。様々なプロパガンダツールは、イスラエルを中国の地政学的ライバルである米国と密接に結びついているものとして描くイメージや物語を使用しています。

二つのケースの類似点と相違点#

日本のケースでは、歴史的な傷跡と中国人自身の国民感情に重点が置かれています。対照的に、イスラエルのケースは、中国の世界的地位と、抑圧された人々を保護する「正義の」世界的勢力として自らを提示しようとする試みに関連する、より外部的な物語を含んでいます。

世論への影響#

このプロパガンダは、国民の態度に実際的な影響を与えています。内部調査によると、中国の若者のかなりの部分は主に地元のメディア情報源に触れており、そのため、ほぼ排他的に反日または反イスラエルの視点にさらされています。これは、たとえ双方に明確な経済的利益が存在する場合でも、協力関係を妨げる公共イメージを形成しています。

結論#

中国のメディアと国家が日本とイスラエルに対して取るアプローチは、現代のプロパガンダが単に歴史や現在の政治的出来事に焦点を当てるだけでなく、地球規模の地政学的領域におけるツールとして機能していることを示しています。イスラエルにとって、これらの物語を理解することは、中国との経済関係を発展させ続ける方法を検討すると同時に、それに伴う外交的課題を特定するために特に重要です。